【Find Your Wonder in Aizu】by 武生

Share

8/21~23の日程で、僕の母校である、東京都立立川高校の学生と先生を対象に、農業の今について知り、農作業を体験し、会津の職人の話を聞くプログラムを提供しました。

その名も「Find Your Wonder in Aizu」。対話や体験を通して、自然と湧き上がってくる感動や驚き、ワクワク、不思議なことを掬い上げ、自分の興味関心に気づいていく。そんなプログラムでした。

夏休み前に高校1, 2年生に募集をかけたのですが、参加希望者は女子ばかりで驚きました。昨年の参加者も1名を除いて女子ばかりでしたので、農業や田舎、職人というキーワードは、今の時代、女子の方が関心を持ちやすいのかもしれません。ということで、今回は好奇心旺盛な女子生徒6名と先生2名を対象に開催しました。

到着してまず最初のアクティビティは、大工の棟梁のお話を聞くことでした。無の会の宇野を中心に進めている事業の拠点として、棟梁やと職人さんたちに古材を再利用して建てていただいた家を隅々まで見て回り、材料や工法のこだわりを、余すことなく伝えていただきました。和紙を捩って(こよりのようにして)作った糸を材料に編まれた畳や、杉の表皮を平面に伸ばして貼られた、肌触りが特徴的な壁、うねるように曲がる200年前の古材を活かした梁など、細部にまで注がれるこだわりと技一つひとつにひたすら感動する時間でした。

その後夕方からは、有機栽培に取り組むご近所さんの田んぼの“過酷な”農作業を手伝い、天然温泉とご飯に癒されて1日目を終えました。

2日目は、野菜と野草の収穫から始まりました。今回のプログラムにお呼びした料理人は、なんと野草料理が得意な方で、収穫したスベリヒユはおひたしに、コナギはジェノベーゼソースになって僕たちの胃袋を喜ばせました。

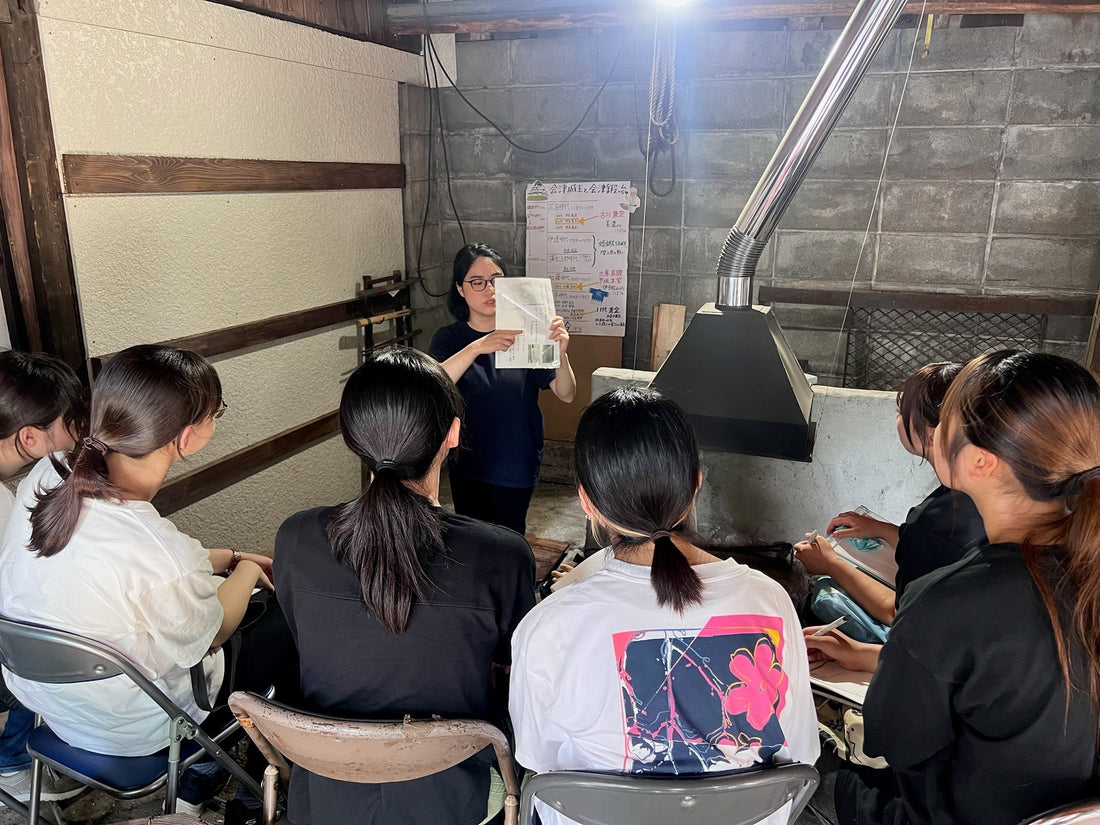

朝食後、われらが児島先生による堆肥づくりの話や、無の会メンバーから田舎暮らしの日々や農業界の現状を伝える講義をした後は、会津で残り一軒になってしまった鍬会社の社長と、お椀作りから漆塗りまでを一貫してされている木地師さんをめぐりました。火花が飛び散る熱気に包まれた鉄工所、まるで刃先から湧き出すように、木くずがとぐろを巻く木工所。そこで語られる、その道一筋に生きた人にしか紡げない言葉は、厳しいようで優しくて温かく、その言葉一つひとつを正面から深く受け止めた生徒たちの中には、感極まって涙を流す子もいました。作り手の熱い想いが、未来を創る若者たちの心に火を灯した瞬間だったなと思い起こされます。

3日目は、栄養士として活躍されている女性を講師に迎えての、哲学対話でした。これまで自分はどんなことをテーマに生きてきたのだろうか。何に気を使って自分の心と向き合わすに他人に合わせて振る舞ってきたのだろうか。そんなことを、大人たちも飾ることなく共有し合い、参加者全員で自分の心に正直に生きる在り方を探求しました。そしてプログラムの最後には、山に登り、高さ100mを優に超える大岩の前で、木と自分で呼吸を巡らせるワークを行い、言葉にならない自然の恩恵を受け取りました。

プログラム全体を通して大事にしたのは、会津で志をもって活動している職人と過ごす時間と、農や田舎暮らしの現場を体験する時間、ただ自然の中で五感を研ぎ澄ます時間をバランスよく組み合わせることでした。

途中、僕より10歳上のスキンヘッドの高校OBの飛び入り参加や、京大生4名の乱入、キネシオロジーの体験会など、ただでさえ情報過多なのに、更に濃すぎる人や体験を嵐のように浴びせる仕掛けをいくつかしてしまいましたが、そのどれもが高校生の世界を広げる経験となったことは確信しています。

今回は高校生を相手に実施させていただきましたが、これからは、会津に関心を持って下さる大人の方たちも対象に、開催させていただけたら楽しそうだなと思っています。